Der Mann, der Bäume sät

Bäume pflanzen ist kinderleicht – und auch quasi kostenlos, wenn man die Samen selbst sammelt und vorzieht! Marko aus Barby macht das schon seit acht Jahren …

Bäume pflanzen ist kinderleicht – und auch quasi kostenlos, wenn man die Samen selbst sammelt und vorzieht! Marko aus Barby macht das schon seit acht Jahren …

Totes Holz ist einer der lebendigsten Lebensräume der Natur und spielt eine äußerst wichtige Rolle für die Artenvielfalt. Aber warum das so – und wie können wir Totholz als Lebensraum zur Verfügung stellen?

Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Flächen, die Otto pflanzt! bepflanzt, verpflichten sich, ihre Bäumchen zu pflegen – insbesondere im Sommer für ausreichend Wasser zu sorgen.

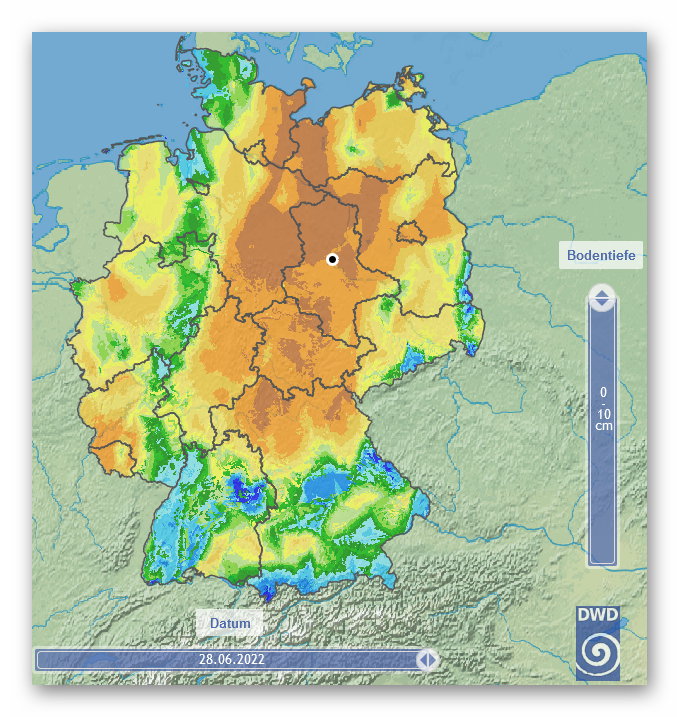

Es hat geregnet in Magdeburg – stundenlang, endlich. Doch ist das jetzt die Rettung nach der tagelangen Trockeheit bei Temperaturen von oft über 30 Grad? Eine trügerische Hoffnung …

Laubholzmistel oder auch “weiße Mistel”: in kugelförmigen Büschen sitzt sie in den Kronen von Laubbäumen und wirkt dabei oft unscheinbar und klein, ihre Bedeutung hingegen

Walnüsse, Eicheln, Haselnüsse und andere Leckereien: Im Herbst gibt es ein reichhaltiges Nahrungsangebot für verschiedene Tiere. Krähen, Eichhörnchen und Eichelhäher sind in der Lage, größere

Wieso pflanzt “Otto pflanzt” eigentlich Bäume und Sträucher im Herbst und was hat das mit buntem Herbstlaub zu tun? Ein kleiner Ausflug in die Welt der Bäume und Sträucher in der bunten Jahreszeit.

Weniger (Nährstoff) ist mehr! In der Blühwiese brummt und summt es, Bienen, Hummeln und andere Insekten fliegen von Blüte zu Blüte. Die Wiese ist mit

Die Temperaturen steigen, es summt und brummt – Zeit der Insekten! Durch die warme Jahreszeit begleitet uns neben blühenden Pflanzen eine Vielzahl von Insekten, denen

Wälder sind der wichtigste Lebensraum unserer Erde. Sie bedecken (noch) ein Viertel der Oberfläche unseres Planeten, sie beherbergen zwei Drittel aller Tier- und Pflanzenarten –

Bäume in der Stadt sind viel mehr als Streicheleinheiten für die Augen! Sie sind auch Habitate für Vögel und Insekten, doch vor allem regulieren sie das